Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi.

Indonesia tercatat sudah tiga kali menerapkan undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pergumulan tentang manfaat dan dampak buruk otonomi daerah terus bergulir. Upaya perbaikan dengan merevisi UU No 22/1999 melalui UU No 32/2004 pun belum cukup memuaskan sehingga kembali dilakukan perubahan melalui UU No 23/2014.

Setelah tiga kali perubahan perundangan dilakukan, kini hanya ada enam urusan yang masih secara langsung ditangani pemerintah pusat melalui instansi vertikal, yakni urusan keuangan, keagamaan, pertahanan, agama, hukum, dan hubungan luar negeri.

Selebihnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai bagian dari agenda demokratisasi, pelaksanaan otonomi daerah ini juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dilakukan sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Selama kurun 2005-2018, sekitar 1.500 bupati/wali kota dan sekitar 100 gubernur telah ”ditahbiskan” untuk memimpin daerah lewat pilkada langsung. Produksi kepemimpinan daerah lewat mekanisme ini sebenarnya telah menjadikan stok pemimpin berlimpah. Tidak semuanya dari mereka berprestasi, tetapi cukup banyak yang memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang menonjol.

Beberapa berhasil menembus kekakuan tradisi birokrat dan menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mengubah citra pemerintahan daerah yang semula memberikan pelayanan ke atas menjadi pelayanan ke bawah. Pelayanan publik di beberapa tempat berubah menjadi jauh lebih ramah, cepat, dan murah.

Tiga tahun setelah pilkada langsung pertama selesai dilaksanakan, cukup banyak terobosan dilakukan oleh kepala daerah. Wali Kota Tarakan Jusuf Serang Kasim menyulap Tarakan menjadi kota yang bersih. Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono Sukarno menciptakan sistem yang jauh lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi internet.

Wali Kota Solo Joko Widodo berhasil menata taman kota dan memindahkan pedagang dengan pendekatan baru yang memanusiakan manusia. Sementara Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat berhasil mengubah birokrasi yang tambun dan lamban menjadi efisien dan cepat.

Selain nama-nama tersebut, juga ada tokoh lain layak mendapatkan apresiasi, di antaranya Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, Bupati Jombang Suyanto, Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma, Bupati Gorontalo David Bobihoe, dan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah itu, makin banyak bermunculan tokoh-tokoh baru yang mengubah wajah daerah menjadi lebih bermartabat. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dinilai membawa perubahan pada wajah kota dan kemajuan, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memberdayakan potensi daerah dengan konsep ”Bela-beli Kulonprogo”.

Lalu, nama yang meroket setelah melakukan pembenahan taman kota dan reformasi birokrasi di berbagai lini adalah Tri Rismaharini. Wali kota Surabaya ini tercatat aktif melakukan inovasi di pemerintahan kotanya. Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berhasil melakukan perubahan lewat pendekatan budaya dan festival.

Kelompok masyarakat Osing yang sebelumnya terstigmatisasi dan terpinggirkan kini menjadi ikon utama di panggung budaya Banyuwangi. Selain itu, terdapat bupati/wali kota berprestasi lainnya, di antaranya Bupati Tapin Arifin Arpan, Bupati Malinau Yansen Tipa Padan, Wali Kota Makassar Muhammad Danny Pomanto, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Otonomi daerah tidak hanya menambah stok kepemimpinan. Budaya juga berkembang pesat, bahkan bisa disebut sebagai era ”Renaisans” Indonesia. Puncak-puncak budaya daerah mengisi ruang-ruang nasional, menjadi kekayaan dan kekuatan yang dahsyat. Tarian Ratoh Jaroe asal Aceh, misalnya, mampu memukau dunia ketika ditampilkan di Asian Games 2018. Senada dengan itu, tari Gandrung Banyuwangi bahkan menjadi simbol kekuatan tradisional yang makin moncer di tengah tarikan politisasi agama.

Sisi gelap otonomi daerah

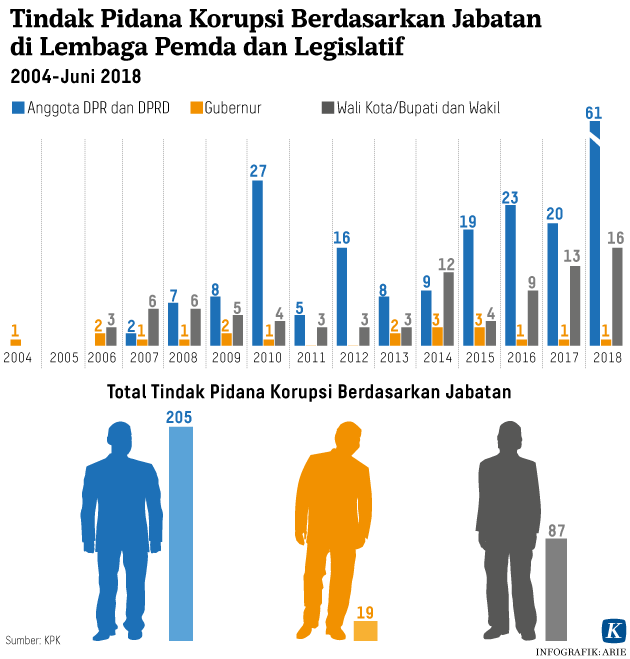

Pada sisi lain, otonomi daerah juga memunculkan sejumlah ekses negatif yang membuatnya kerap ditinjau ulang bahkan sampai ada pemikiran untuk mengembalikan beberapa model ke sistem sebelumnya yang sentralistik. Pada umumnya pemikiran tersebut dipicu oleh realitas pemilihan kepala daerah dan korupsi yang masif.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah memindahkan konflik politik di level parlemen ke level masyarakat. Pilkada juga mempertajam segregasi politik dan kerap menimbulkan perpecahan sosial, terutama ketika agama dan etnisitas ikut dimainkan. Sejumlah contoh buruk pelaksanaan pilkada langsung dan ekses yang ditimbulkannya sempat memunculkan sejumlah wacana perubahan.

Pada tahun 2014 DPR RI pernah menyepakati agar pilkada dikembalikan ke mekanisme sebelumnya, yaitu melalui DPRD. Namun, saat itu aroma politik di DPR memang lebih kental dibandingkan dengan alasan-alasan yang terkait dengan substansi pilkada. Usul yang dilakukan pasca-pemilu presiden itu dimunculkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang kalah dalam pilpres.

Kekuatan KMP, yang lebih besar di tingkat DPRD, memang berpotensi melahirkan lebih banyak kepala daerah baru dari kelompok ini jika pilkada dilakukan lewat DPRD. Namun, tekanan politik dari berbagai kalangan dan daerah memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kesepakatan itu melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) hingga pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Belakangan, pada April 2018, wacana pengembalian mekanisme pilkada lewat DPRD juga kembali mencuat. Pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkan isu rencana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Seperti sebelumnya, pro-kontra kemudian berkembang. Sejumlah tokoh, partai, dan pengamat hukum menyatakan persetujuannya, tetapi tak kurang juga yang menolaknya. Mereka yang setuju beralasan bahwa sistem pilkada oleh DPRD dapat mengurangi angka korupsi dan menghemat biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang mencapai Rp 18 triliun sekali pelaksanaan.

Politik biaya tinggi untuk proses pencalonan hingga terpilihnya pemenang juga diduga turut menyumbang pada makin banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan lewat pilkada langsung.

Selain itu, penjegalan di tengah jalan terhadap lawan politik, penyuapan kepada KPUD, korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen, dan mobilisasi massa, serta pemecatan pegawai yang tidak mendukung petahana juga menjadi bagian dari alasan untuk mengembalikan pillkada ke DPRD.

Sebaliknya, mereka yang menolaknya menganggap persoalan politik uang sulit diselesaikan dengan hanya mengembalikan pemilihan ke DPRD. Tidak ada yang menjamin, kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, tidak akan ada politik uang. Belajar dari pilkada sebelum 2005 yang dilakukan DPRD, aroma politik uang juga sangat kental untuk menggalang dukungan anggota legislatif.

Selain itu, pilkada langsung juga telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang cukup kokoh berbasis kinerja. Karier Jokowi dari terpilih sebagai wali kota Solo, lalu menanjak ke gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya mencapai kekuasaan tertinggi di pemerintahan sebagai presiden RI adalah buah dari pilkada langsung. (Litbang Kompas/Bambang Setiawan)

Dikliping dari artikel yang terbit di Kompas.ID https://kompas.id/baca/utama/2019/09/30/otonomi-daerah-dua-sisi-wajah-desentralisasi-2/

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal