Dari fase MDGs (Millennium Development Goals) hingga SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan di Indonesia cukup paradoks. Penyelenggara negara berupaya membangun dengan gelontoran uangnya menyertakan dukungan pihak internasional, terus dan berkelanjutan. Tapi dari semua ini, apa yang didapat warga dengan hak-haknya belum cukup memberdayakan secara politik.

Bisa kita jelaskan dari laporan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) tentang capain SDGs 2020. Menurut lembaga pemilu internasional ini, pemilu dengan pemerintahan terpilihnya, telah mencapai target SDGs dalam kualitas pendidikan, kesetaraan gender, penghapusan ketidaksetaraan, perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan.

Kegiatan SDGs dilaporkan telah memberikan pendidikan kewarganegaraan dan pemilih yang mempromosikan HAM, kesetaraan gender, dan budaya damai, terutama bagi warga muda (18-30 tahun). Ternyata, proses memilih dan dipilih dalam pemilu Indonesia belum menggambarkan keadaan yang memberdayakan bagi warga muda.

Undang-undang kepemiluan merupakan wujud diskriminasi bagi warga muda berpolitik. Syarat menjadi peserta dan penyelenggara pemilu, melarang warga muda berpartisipasi. UU 7/2017 mensyaratkan calon presiden dan anggota penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) berusia minimal 40 tahun. Syarat usia minimal gubernur dalam UU Pilkada adalah 30 tahun. Sehingga, pemuda hanya menjadi objek suara, bukan subjek politik terdidik dan berdaya.

Kegiatan SDGs pun dilaporkan telah memberikan perbaikan kesetaraan gender. Sayangnya, sejak pemilu pertama Reformasi pada 1999, hingga pemilu kelima pada 2019, perempuan belum mencapai jumlah minimal 30 persen dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

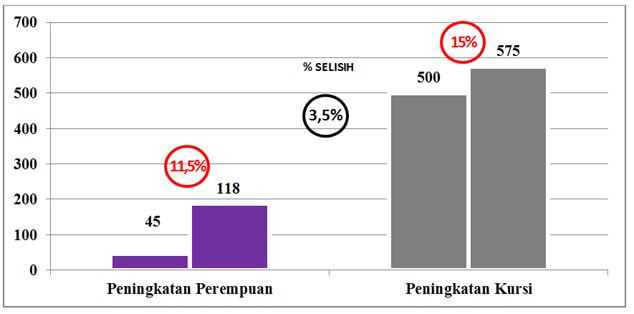

Bahkan, capaian persentase peningkatan perempuan di DPR lebih rendah dari pada capaian persentase peningkatan kursi di DPR. Hasil Pemilu 1999, ada 45 perempuan dari 500 kursi DPR. Hasil Pemilu 2019, ada 118 perempuan dari 575 kursi DPR. Peningkatan perempuan DPR dari 1999 ke 2019 adalah 11.15%. Sedangkan, peningkatan kursi DPR dari 1999 ke 2019 adalah 15%. Kesimpulannya, dari 1999 ke 2019 peningkatan kursi DPR lebih tinggi 3,5% dibanding peningkatan perempuan DPR.

Capaian buruk tersebut disertai dengan paradoks representasi perempuan. Perempuan memang mencapai lebih dari 30 persen dalam pencalonan pemilu legislatif tapi keterpilihannya merupakan perpanjangan tangan dari politik patriarkis. Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol UI) dalam “Paradoks Represantasi Politik Perempuan” (2012) menjelaskan, perempuan dewan di DPR dan DPRD, lebih banyak yang merupakan wakil dinasti politik, elite partai lelaki berkuasa, dan jaringan bisnis lelaki pengusaha yang berkelindan dengan pemerintahan yang korup.

Yang dilupakan

Paradoks SDGs tersebut secara mendasar disebabkan karena target 16 SDGs yang juga paradoks. Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan Kelembagaan menyerta 15 target lain SDGs ada dalam paradigma yang mengisolasi intervensi politik dalam Pembangunan kerja-kerja Pemerintah. Dari semua laporan IFES tentang target ke 16 SDGs, banyak yang belum menyentuh ke kelembagaan dan kepesertaan partai politik.

Kita harus menyadari, mau tidak mau, agenda Pembangunan Berkelanjutan ada dalam mekanisme demokrasi. Sebagai wujud pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, demokrasi merupakan cerminan dari keadaan rakyatnya, termasuk dalam tataran kognitif.

Partai politik menjadi penghubung keadaan kognitif rakyat tersebut menuju kekuasaan melalui pemilu. UUD NRI 1945 menempatkan organisasi partai politik sebagai satu-satunya badan hukum menuju kursi eksekutif dan legislatif nasional. Konstitusi pun menempatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk hukum, memilih kepemimpinan lembaga kehakiman serta penegak hukum, dan memilih kepemimpinan lembaga pemerintah menyertakan lembaga turunannya.

Sejak Reformasi 1998, undang-undang partai politik sudah direvisi empat kali. Sayangnya, makin lama direvisi, mulai dari 1999 sampai 2011, partai politik di Indonesia malah menjadi lebih buruk. Kita bisa bandingkan perubahan regulasi partai politik dari UU No.2/1999, UU No.31/2002, UU No.2/2008, dan UU No.2/2011. Dari awal direvisi pada 2002 hingga 2011, syarat pembentukan partai politik semakin berat. Membentuk partai politik dan menjadi peserta di pemilu, harus punya kantor dan kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Sudah lima kali pemilu tingkat nasional diselenggarakan pasca-Reformasi. 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Semakin sedikit jumlah partai politik di parlemen, layanan dan perlindungan hak warga negara punya tren menjadi otoriter. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontra-S) melaporkan, mayoritas kasus Keadilan Transisi “tidak ada tindak lanjut dari kejaksaan”. Kontra-S pun melaporkan, sepanjang Juni 2018 sampai Mei 2019 saja, ada 643 kasus kejahatan oleh negara (651 tewas, 247 luka-luka, dan 856 ditangkap). Ini tanda, elite politik lama masih menjadi bagian penguasa republik.

Berkeadaan itu, partai politik harus direformasi dalam tiga hal. Pertama, mengevaluasi partai politik dan orang-orangnya melalui pemilu. Kedua, merevisi ketentuan undang-undang partai politik dan pemilu mengenai pembentukan, pendanaan, dan kepesertaan pemilu bagi partai politik. Ketiga, melakukan reformasi politik masyarakat sipil yang terhubung dengan partai politik sehingga sentimen antipartai bisa dihilangkan. Tanpa semua ini, partai politik terus dikuasi atau dipimpin segelintir orang yang tidak berpihak pada agenda pemenuhan hak warga dalam Pembangunan.

Sejumlah hasil survei menjelaskan, sebagian besar pemilih dari pemenang pemilu presiden dan pemilu DPR adalah pemilih berpendidikan SD dan SMP. Jika kita percaya pendidikan massal jadi dasar minimal kritik dan evaluasi pemerintahan hasil pemilu, ternyata sebagian besar pemilih Indonesia tidak menjadi pelakunya. Padahal kausalitas ini menyangkut hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Maka, teruslah kita ada pada kesimpulan Indonesia yang paradoksal. Demokrasi tanpa rakyat, pun begitu dengan pembangunannya. []

USEP HASAN SADIKIN

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal