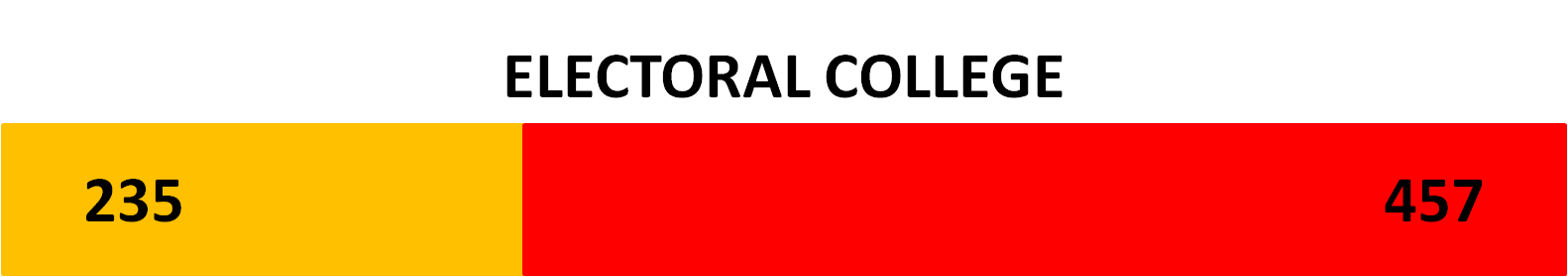

Perbedaan hasil popular vote dengan electoral vote di Pemilu Presiden Amerika Serikat kembali terjadi. Hillary Clinton meraih suara terbanyak tapi dikalahkan Donald Trump sebagai presiden terpilih yang lebih unggul mendapat perwakilan negara bagian. Popular vote Clinton dengan Trump adalah 60.576.192 (47.7%):60.121.004 (47.4%) tapi electoral vote Clinton dan Trump adalah 228:290.

Perbedaan hasil suara terbanyak dengan suara perwakilan Pilpres AS 2016 merupakan kali keempat sepanjang sejarah pemilihan presiden “Paman Samâ€. Pertama, Pilpres 1876 Rutherford B. Hayes mengalahkan Samuel J. Tilden dengan hasil 185:184 (47.9%:50.9%). Kedua, Pilpres 1888 Benjamin Harrison mengalahkan Grover Cleveland dengan hasil 233:168 (47.8%:48.6%). Ketiga, Pilpres 2000 George W. Bush mengalahkan Al Gore dengan hasil 271:266 (47.9%:48.4%). Semua kasus, memenangkan calon dari Partai Republik terhadap calon dari Partai Demokrat.

Electoral college (EC) Pilpres AS bukanlah sistem pemilu yang menekankan pada kesetaraan pemilih berdasarkan prinsip “one person, one vote, one value (OPOVOV)”. Berdasarkan amandemen konstitusi AS ke-23 pada 1969, sistem “pemilihan langsung tapi tak langsung†ini merupakan “jalan tengah†pemilihan langsung dengan pemilihan perwakilan.

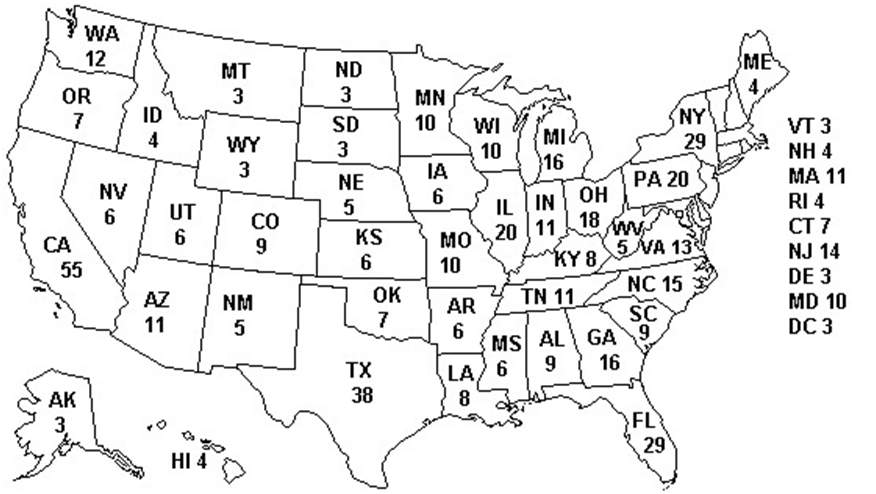

EC sendiri adalah lembaga konstitusional Pilpres AS yang jumlah anggotanya gabungan senator dan anggota kongres. Anggota EC berjumlah 538 dari 50 negara bagian. Tiap negara bagian memiliki 2 senator sehingga total ada 100 senator. Sisa 435 anggota EC merupakan perwakilan anggota kongres berdasar jumlah penduduk 50 negara bagian. Sedangkan 3 orang merupakan wakil dari Distrik Colombia atau Washington DC.

Rinciannya sebagai berikut:

Pilpres EC adalah sistem pluralitas (first past the post)/satu putaran yang bertingkat. Prinsip pluralitas bekerja akumulatif berjenjang dari tempat pemungutan suara, lanjut ke satuan daerah pemilihan (dapil), lalu jumlah kemenangan satuan dapil dibandingkan dengan jumlah pemilih semua calon untuk menentukan peraih jumlah anggota EC tiap negara bagian. Sebanyak apapun dan setipis apa pun perbedaan raihan suara, secara akumulatif, calon peringkat pertama meraih semua jumlah suara anggota EC tiap negara bagian (the winner takes it all).

Simulasi Pilpres Indonesia 2014

Untuk lebih memahami sistem EC AS, kita bisa simulasikan pada Pilpres Indonesia 2014. Maka, EC Indonesia merupakan kelembagaan pemilihan gabungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota EC Indonesia 2014 berjumlah 692. Dari jumlah 33 provinsi, tiap provinsi memiliki 4 anggota DPD sehingga total ada 132. Sisa 560 anggota EC merupakan perwakilan proporsional berdasarkan penduduk 33 provinsi.

Berdasarkan perolehan suara Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, berikut sebaran dominasi perolehan suara pasangan calon tiap provinsi beserta visualisasi hasil dari sistem pemilu EC:

Masalah representasi

EC Pilpres AS yang menggunakan cara perwakilan, bermasalah di aspek representasi anggota kongres. Ada negara bagian berpenduduk jauh di bawah atau jauh di atas harga satu kursi kongres, tapi beranggota EC dengan jumlah sama.

Membandingkan data penduduk AS 2015 dengan jumlah kursi kongres tiap negara bagian menunjukan, nilai representasi kursi kongres adalah 737.348 penduduk. Maka kita akan mengetahui, ada negara bagian yang kelebihan representasi dan ada negara bagian yang kekurangan representasi.

Negara bagian Wyoming berpenduduk 586,107 jiwa beranggota EC 3 orang (2 senator dan 1 anggota kongres). Bandingkan dengan negara bagian Montana berpenduduk 1.032.949 jiwa yang juga diwakili 3 anggota EC.

Jika AS mau mempertahakan sistem EC, alokasi kursi tiap dapil anggota kongres harus ditata ulang. Sebagai sistem bersemangat perwakilan, EC seharusnya membedakan prinsip representasi daerah dan penduduk. Prinsip kesetaraan daerah negara bagian antara yang padat penduduk dengan yang jarang penduduk sudah direpresentasikan anggota EC dari senator yang jumlahnya sama di tiap negara bagian. Tuntutan kesetaraan negara bagian melalui jumlah anggota kongres dalam EC menjadi tak relevan.

Jika Pilpres Indonesia mau mengadopsi sistem EC Pilpres AS, alokasi kursi tiap dapil anggota DPR pun harus ditata ulang. Jika jumlah kursi DPR dipertahankan 560, angka ini perlu menjadi pembagi jumlah penduduk nasional. Merujuk sensus 2010, dengan jumlah penduduk 237.031.837 maka nilai satu kursi DPR adalah mewakili 423.271 penduduk.

Alokasi kursi DPR selama ini tak representatif. Ada daerah yang rendah representatif dan ada yang kelebihan representatif. Di Pemilu 2014, satu kursi di Papua Barat mewakili 253.618 penduduk. Bandingkan dengan satu kursi Kepulauan Riau yang mewakili 561.899 penduduk.

Sentimen Jawa dan luar Jawa atau daerah padat dan daerah jarang penduduk tak relevan ditujukan pada representasi DPR. 560 kursi DPR merepresentasikan penduduk, bukan daerah.

Selain itu, representasi daerah pun sudah difasilitasi melalui kursi DPD. Setiap daerah mempunyai kursi perwakilan yang sama. Baik daerah padat penduduk atau pun jarang penduduk, semuanya diwakili 4 kursi DPD.

Rentan perubahan hasil dan kecurangan

Selain inkonsistensi prinsip keterwakilan anggota kongres, sistem EC Pilpres AS bermasalah karena rentan perubahan hasil dan kecurangan. Sistem pemilu pluralitas berjenjang dengan memecah dapil berdasarkan negara bagian ini berpotensi besar diintervensi upaya rekayasa hasil pemilu.

Hasil survei sebelum pemungutan suara bisa dipetakan, negara bagian atau satuan dapil negara bagian yang selisih suaranya tipis. Prinsip “the winner takes it all†dari jumlah wakil negara bagian dimanfaatkan sebagai aspek yang menjadikan kemenangan calon sebagai sesuatu yang bisa dijungkirbalikan.

Hal itu bisa digambarkan sangat baik melalui film Recount (2008). Warga kulit hitam (yang bertradisi memilih calon presiden Partai Demokrat) dibuat tak mendapatkan layanan memilih yang tak akses. Mulai dari pendaftaran memilih sampai datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Akhil Amar dan Vikram Amar dalam “The Electoral College Votes Against Equality” (2004) menjelaskan, sistem EC merupakan buah intervensi kekuasaan yang berkeberatan terhadap pengaruh populasi budak (kulit hitam) dan perempuan. Negara bagian yang sudah membolehkan budak dan perempuan memilih di pemilu memiliki jumlah pemilih 2 bahkan 3 kali lipat. Solidaritas identitas budak dan perempuan yang lintas negara bagian pun akan memenangkan pemilu berdasar popular vote.

Selain kasus yang bersifat diskriminatif dalam layanan pemilihan atau administrasi, ada juga kasus bersifat teknis. Kasus “butterfly ballot†di negara bagian Florida pada Pilpres 2000 membuat kemenangan Al Gore yang tinggal di depan mata, kandas. Hasil survei yang menginfokan Al Gore unggul dari George W. Bush dijungkirbalikan aspek teknis pemungutan suara.

Desain surat suara di negara bagian berwakil 29 itu membingungkan pemilih Gore. Penyebabnya, susunan daftar calon berkecenderungan membuat warga yang berniat memilih Gore akan memilih Pat Buchanan dari Partai Reformis. Hasilnya, suara yang harusnya untuk Gore menjadi milik Buchanan. Atau, jika pemilih sadar cara pilihannya salah, ia akan meralatnya. Tindakan memilih dua kali pada permukaan surat suara ini menjadikan suara tak sah.

Selain “butterfly ballotâ€, ada juga kasus teknis pencoblosan “chad†di Pilpres 2000. Jika pemilih kurang menekan tusukan pilihan pada surat suara, bagian kertas yang tertusuk tak akan lepas. Keadaan surat suara ini berkemungkinan tak sah dihitung mesin karena “chad†tidak lepas. Kasus ini banyak terjadi pada pemilih manula atau pemilih yang memang kurang menekan saat menusuk pilihan.

Di konteks Pilpres 2016, hal teknis dan administratif pun terjadi dan kemungkinan menjadi sebab hasil pemilu yang bertolak belakang dengan survei. Misal, hari pemilu yang bukan hari libur nasional membuat pemilu tak akses bagi masyarakat menengah bawah yang sensitif kebijakan populis.

Dalam sistem EC, mekanisme konversi suara menjadi kursi di konteks lokal terlalu kuat berpengaruh dan menentukan legitimasi nasional. Padahal, prinsip OPOVOV menempatkan legitimasi keterpilihan berdasar pada akumulasi pilihan individu.

Legitimasi nasional oleh sistem EC dibuat bergantung terhadap situasi lokal tiap-tiap negara bagian. Kedaulatan pemilih sebagai individu warga dihambat oleh satuan komunal berdasar dapil dan negara bagian.

Saat negara bersyahadat demokrasi, pemilu adalah syariat. Kesetaraan antar individu berprinsip OPOVOV adalah yang membedakan demokrasi dengan “krasi†lainnya. Di dalam pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat†ini lah identitas (ke)raja(an), pemuka agama, aristokrat, keningratan, pemilik tanah, gelar akademis, dan yang hirarkis lainnya melebur setara menjadi “rakyatâ€. Saat ada sistem pemilu yang mengesampingkan syariat ini, perlu dicurigai sebagai manipulasi atas nama konstitusi bahkan demokrasi. []

USEP HASAN SADIKIN

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal

Rumah Pemilu Indonesia Election Portal